Je länger der Zweite Weltkrieg dauerte, um so stärker wurden in

Deutschland die Folgen eines gravierenden Arbeitskräftemangels

spürbar. Immer mehr Männer wurden zum Militärdienst eingezogen,

und gleichzeitig schnellten die Verlustzahlen der deutschen Truppen und auch

der Zivilbevölkerung in die Höhe. Die nationalsozialistische

Kriegsmaschinerie drohte lahmzuliegen. Ein Mittel, um den bevorstehenden

Kollaps hinauszuzögern, war neben der verstärkten Heranziehung von

Frauen zu oft schwerer Arbeit der massenhafte Einsatz von Zwangsarbeitern.

Unter dieser Bezeichnung werden heute verschiedene Personengruppen

zusammengefasst, die damals von den Nationalsozialisten aus unterschiedlichen

Gründen - als Ostarbeiter, Fremdarbeiter, Kriegsgefangene u.a. - nach

Deutschland verschleppt und hier zur Arbeit gezwungen wurden.

Je länger der Zweite Weltkrieg dauerte, um so stärker wurden in

Deutschland die Folgen eines gravierenden Arbeitskräftemangels

spürbar. Immer mehr Männer wurden zum Militärdienst eingezogen,

und gleichzeitig schnellten die Verlustzahlen der deutschen Truppen und auch

der Zivilbevölkerung in die Höhe. Die nationalsozialistische

Kriegsmaschinerie drohte lahmzuliegen. Ein Mittel, um den bevorstehenden

Kollaps hinauszuzögern, war neben der verstärkten Heranziehung von

Frauen zu oft schwerer Arbeit der massenhafte Einsatz von Zwangsarbeitern.

Unter dieser Bezeichnung werden heute verschiedene Personengruppen

zusammengefasst, die damals von den Nationalsozialisten aus unterschiedlichen

Gründen - als Ostarbeiter, Fremdarbeiter, Kriegsgefangene u.a. - nach

Deutschland verschleppt und hier zur Arbeit gezwungen wurden.

Auch in Göttingen beschäftigten die meisten Unternehmen ebenso wie

Stadtverwaltung, Reichsbahn und Universität in großem Maßstab

Zwangsarbeiter, um ihre Produktion aufrecht zu erhalten und ihre Aufgaben

erfüllen zu können.

Aber auch in zahlreichen Privathaushalten und

nicht zuletzt bei den Bauern der umliegenden Ortschaften mussten diese Menschen

arbeiten. Ihre genaue Zahl lässt sich bisher nur grob schätzen. 1944

waren es ca. 3.000 Männer, Frauen und auch Kinder, was immerhin etwa sechs

Prozent der damaligen Einwohnerschaft entspricht. Die meisten waren in Lagern

- 1944 gab es davon mindestens zwanzig - untergebracht, die über das

gesamte Stadtgebiet verteilt waren. Die größten davon befanden sich

auf dem Schützenplatz, an der Masch, auf der Eiswiese und an der Tonkuhle,

wo jeweils Hunderte von Menschen lebten. Es gab aber auch kleine

Sammelunterkünfte, die mit nur wenigen Personen belegt waren.

Aber auch in zahlreichen Privathaushalten und

nicht zuletzt bei den Bauern der umliegenden Ortschaften mussten diese Menschen

arbeiten. Ihre genaue Zahl lässt sich bisher nur grob schätzen. 1944

waren es ca. 3.000 Männer, Frauen und auch Kinder, was immerhin etwa sechs

Prozent der damaligen Einwohnerschaft entspricht. Die meisten waren in Lagern

- 1944 gab es davon mindestens zwanzig - untergebracht, die über das

gesamte Stadtgebiet verteilt waren. Die größten davon befanden sich

auf dem Schützenplatz, an der Masch, auf der Eiswiese und an der Tonkuhle,

wo jeweils Hunderte von Menschen lebten. Es gab aber auch kleine

Sammelunterkünfte, die mit nur wenigen Personen belegt waren.

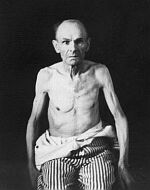

Die Existenz der Zwangsarbeiter war kein Geheimnis, sie waren im Straßenbild vielfältig gegenwärtig. Morgens wurden sie in geschlossenen Kolonnen oder Gruppen zur Arbeit geführt und sie konnten sich außerdem bis zu einem gewissen Grade in der Stadt frei bewegen. Viele ältere Göttinger werden sich noch an die zerlumpten, um Nahrung bettelnden Jammergestalten erinnern.

Zwangsarbeiter mussten in der Regel "einfache" Arbeiten - bei der Müllabfuhr, auf dem Bauhof, in Kantinen und Küchen - verrichten. Höherwertige Tätigkeiten wurden ihnen schon aus - durchaus begründeter - Angst vor Sabotage nicht übertragen. Allerdings waren sie als Arbeitskräfte begehrt und mussten beim Arbeitsamt speziell angefordert werden, ihre Unterbringung und Verpflegung dagegen stand weitgehend im Ermessen der Arbeitgeber.

Damit hing es zusammen, dass die Lebens- und Arbeitsverhältnisse dieser

Menschen sehr unterschiedlich waren. Das vielfach gehürte Argument

"Denen ging es ja gar nicht so schlecht!" geht aber grundsätzlich

in die Irre.

Gegenüber den Millionen, die von den Nationalsozialisten

systematisch ermordeten wurden, mögen sie "Glück" gehabt

haben. Aber schon allein die Tatsache, dass sie hier zur Arbeiten gezwungen

wurden, war schreiendes Unrecht, und verglichen mit ihren deutschen Kollegen

war ihre Lage erbärmlich. Die Entlohnung - wenn überhaupt ausgezahlt

- war lächerlich gering, die Unterbringung in den Lagern häufig

katastrophal, die Ernährung miserabel und die Sterblichkeit hoch: allein

auf dem Göttinger Stadtfriedhof sind über 460 Bestattungen von

Zwangsarbeitern nachgewiesen. Das hinter dieser Zahl stehende Elend wird erst

dann richtig deutlich, wenn man sieht, dass die meisten der Verstorbenen im

"besten" Alter zwischen zwanzig und fünfzig standen. Aber auch

Kinder gehörten zu den Opfern: Nikolou Boriskow war dreizehn, Dmitri

Roschaltschenko elf, Dmitrij Kanigin und Nonna Jaworonka erst fünf bzw.

drei Monate alt, als sie in Göttingen starben.

Gegenüber den Millionen, die von den Nationalsozialisten

systematisch ermordeten wurden, mögen sie "Glück" gehabt

haben. Aber schon allein die Tatsache, dass sie hier zur Arbeiten gezwungen

wurden, war schreiendes Unrecht, und verglichen mit ihren deutschen Kollegen

war ihre Lage erbärmlich. Die Entlohnung - wenn überhaupt ausgezahlt

- war lächerlich gering, die Unterbringung in den Lagern häufig

katastrophal, die Ernährung miserabel und die Sterblichkeit hoch: allein

auf dem Göttinger Stadtfriedhof sind über 460 Bestattungen von

Zwangsarbeitern nachgewiesen. Das hinter dieser Zahl stehende Elend wird erst

dann richtig deutlich, wenn man sieht, dass die meisten der Verstorbenen im

"besten" Alter zwischen zwanzig und fünfzig standen. Aber auch

Kinder gehörten zu den Opfern: Nikolou Boriskow war dreizehn, Dmitri

Roschaltschenko elf, Dmitrij Kanigin und Nonna Jaworonka erst fünf bzw.

drei Monate alt, als sie in Göttingen starben.